AJU

rence des

IIjutages

qui met ae la diftérence dans 1es

jets. Ainfi le meme tuyau d'eau peut fournir autant

-de jets di/férens qu'on y place de difrérens

a/uuges.

Si on veut favoir quels

ajlltages

{ont les meilleurs,

....ir

Mariotte aífflre, conformément

a

l'expérience, qu'ull

ttou rond., égal

&

poli,

a

l'extrémité.d'un

nlb~, d~llne

un jet plus élevé que Ile feroit un

aJutage

cylm?nque

ou meme conique; mais que des .deux dermers le

conique eíl: le meilleur.

Voye{ Tralt. du nzOllYSJn.

des

Eaux Pare.

IV.

PhiloJoplz. tranfa.c? nO. I8z.p.

Z2l.

Voye/auili

dans les reuvres de M. Mariotte le Traité

~ntitulé,

Regles pour les jces d'eau,

qui eíl: féparé de

{on

Traité du mouvement des eaux ,

&

dans lequel

on trouve toutes les tables pour les dépenfes d'eaux

par di/férens ajutages, pour les ajutages répondans

aux di/férens réfervoirs,

&c.

Voici une des tables

~u'ilnous

donne fur cela.

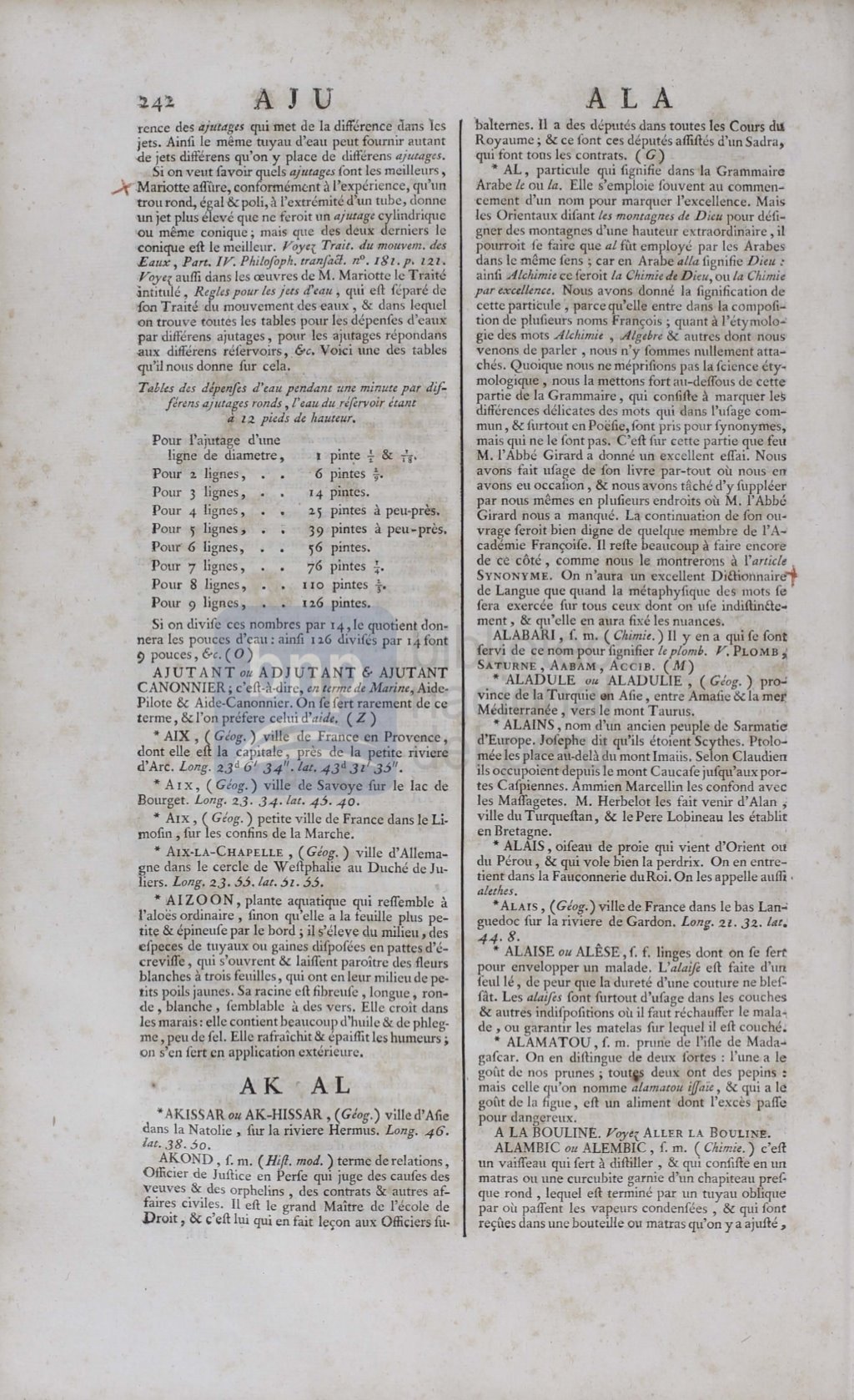

Tables des dépenfis d'eau pendaTZt une minute plIr

di¡..

¡¿rellS ajlltages ronds

,

l'

eau

du.ré(ervoir étaTZt

a

12

pieds de Izauteur.

Pour f!ajutage d'une

ligne de diamette,

Pour

'2.

lignes,

Pour 3 lignes,

Pour 4 lignes,

POU!

~

lignes,

Pou!'

6

lignes.,

Pour 7 lignes,

Pour 8 lignes,

Pour 9 lignes,

t

pint.e

+

&

fa.

6 pintes

t.

14

pintes.

2

~

pintes a pen·pre's.

39 pintes a pen-pres.

~6

pintes.

76

pintes

~.

110

pintes

t.

126

pintes.

Si 'on divife ces nombres par

14,

le quotient don–

nera les pouces d'eall; ainfi

126

divifés par

14

font

9

pouces,

&c.

(

O)

AJUTANT

ou

ADJUT ANT

&

AJUTANT

CANONNIER; c'eíl:-a-dire,

en terme de Marine,

Aide–

Pilote

&

Aide-Canonnier. On fe fert rarement de ce

terme,

&

l'on préfere celui d'

aide.

(Z)

*

A1X , (

Giog.)

ville de France en Provence,

dont elle eft la capitale, pres de la petite riviere

d'Arc.

Long.

23

d

6'

34".lat.

43

d

3l' 3.5".

*

A

1

X,

(Giog.)

ville de Savoye fur le lac de

Bourget.

Long.

23. 3+

lato

4.5·

40.

*

AIX, (

Giog.

)

petite ville de France dans le Li–

mofin , fur les confins de la Marche.

*

AIX-LA-CHAPELLE ,

(Giog.

)

ville d'AlIema–

gne dans le cercle de \Veíl:phalie au Duché de Ju–

liers.

Long.

23 .

.5.5.lat.

SI .

.5.5.

*

AIZOON, plante aquatique qui re/femble a

l'aloes ordinaire, finon qu'elle a la feuille plus pe–

tite

&

épineufe par le bord; il s'éleve du milieu, des

efpeces de ntyaux on gaines difpofées en pattes d'é–

crevilfe,

qui

s'ouvrent

&

laiKent paroltre des fleurs

blanches

a

trois feuilles,

qui

ont en lelLr milieu de pe–

tits poils jaunes. Sa racine eíl: fibreufe , longue. ron–

de, blanche, femblable

a

des verso Elle crolt dans

les marais; elle contientbeancoup d'huile

&

de phleg–

me, peu de fel. Elle rafralchit

&

épaiffit les humeurs ;

on s'en fert en application extérieure.

AK

AL

"AKISSAR

ou

AK-HISSAR ,

(Giog.)

ville d'Afie

oans la Natolie, fur la riviere Hermus.

Long.

46.

lato

38.

.50.

A~OND,

f. m.

CHifl.

modo

)

termc derelations,

OHicler de Jufiice en Perfe qui juge des caufes des

v~uves

.&.

des orphelíns , des contrats

&

autres af–

farres cIViles.

Il

efi le grand Maitre de I'école de

DIOit,

&

c'cíl: luí 'lui en fait

le~on

allX Officiers fu-

ALA

balternes.

11

a des députés dans toutes les Cours dI!

Royaume;

&

ce font ces députés ailiíl:és d'un Sadra,

'luí font toas les contrats.

(G)

" AL, particule qui fignifie dans la Grammaire

Arabe

le oula.

Elle s'emploie fouvent au commen–

cement d'un 110m pour marquer I'excellence. Mais

les Orientaux difant

les montagnes de Dult

pour défi–

gner des montagnes d'une hauteur extraordinaire , il

pourroit fe faire que

al

fut employé par les Arabes

dans le m&me fens ; car en Arabe

alta

íigniJie

Dieu :

ainfi

Alclzimie

ce feroit

la Chimie de Dieu,

ou

la Clzimie

par e:r;celLence.

Nous avons donné la fignification de

cette particule , parce qu'elle entre dans la compofi–

tion de plufieurs noms

Fran~ois;

quant

a

l'étymolo–

gie des mots

Alclumie

,

Algebre

&

atltres dont nous

venons de parler , nous n'y fommes nullement atta–

chés. Quoique nous ne méprifions pas la fcience éty–

mologíque , no

liS

la mettons fort au-de/fous de cette

partie de la Grammaire, <fui confiíl:e a marquer les

di/férences délícates des mots quí dans I'ufage com–

mun,

&

fi.lrtout en Poefie, font pris pour fynonymes,

mais qui ne le font paso C'eíl: ftLr certe partie que feu

M. l'Abbé Gírard a donné un excellent e/fai. Nous

avons fait ufage de fon lívre par-tout Oll nous en

avons eu occaJion ,

&

nous avons

t~ché

d'y fuppléer

par nons

m~mes

en plufieurs endroits on M. l'Abbé

Girard nous a manqué. La conrinuation de fon ou–

vrage feroit bien digne de quelque membre de l'A–

cadémie

Fran~ífe.

Il

reíl:e beaucoup a faire encore

de

ce

coté, comme nous le montrerolls

a

l'

articl~.J.

SYNONYME. On n'ama un exceHent Diaiol'lnaire ,.

de Langue que quand la métaphyfique des mots fe

fera exercée fur tous ceux dont on ufe indiffinéte–

ment,

&

qu'elle en ama fixé les nuances.

ALABARI,

f.

m. (

Chimie.

)

II

Y

en a qui fe font

fervi de ce nom pour íignifier

le plomb. V.

PLOMB

~

SATURNE, AABAM, ACCIB.

CM)

.. ALADULE

ou

ALADULIE,

(Giog.)

pro";

vince de la TurCJLlie 6n Afie, entre Amafie

&

la mer

Méditerranée, vers le mont Taurus.

*

ALAINS , nom d'tm ancien peuple de Sarmatie

d'Europe. Jofephe dit CJLt'ils étoient Scythes. Ptolo–

mée les place au-dela du mont Imaiis. Selon Claudien

ils occupoient depuis le mont Caucafe jufCJLt'aux por–

tes Cafpiennes. Ammien Marcellin les confond avec

les Ma/fagetes. M. Herbelot les fait venir d'Alan ;

ville du Tmqueíl:an,

&

lePere Lobineau les établit

en Bretagne.

.. ALAIS , oifeau de proie qui vient d'Oriertt Ol!

du Pérou,

&

qui vole bien la perdrix. On en entre–

tient dans la Fauconnerie duRoi. On les appelle auffi .

tllet/tes.

..ALAIS ,

(Glog.)

ville de France dans le bas Lan";

guedoc fur la riviere de Gardon.

Lonc.

2l.

32.

Itu.

44·8.

*

ALAISE

ou

ALESE , f. f. linges dont on fe fert

pom envelopper un malade.

L'alalfe

eíl: faite d'un

fell.llé, de pem CJLte la dureté d'une courure ne blef–

fato Les

alaifis

font furtout d'ufage dans les couches

&

autres indifpofitions ou il faut réchau/fer le

mala~

de , on garantir les matelas fur leCJLlel il eíl:

couché~

.. ALAMATOU, f. m. prune de ['iíle de Mada..

gafcar. On en diffingue de deux fortes : l'une a le

, goíh de nos pmnes ;

tout~S

deux ont des pepins :

mais ceHe qu'on nomme

alamatou iffa'ie,

&

CJLLÍ a le

gOflt de la figue, eíl: un aliment dont

l'exd~s

pa/fe

pom dangereux.

A LA BOULINE.

Voye{

ALLER LA BOULINE.

ALAMBrC

ou

ALEMBIC, f. m.

(Clzimie.)

c'eíl:

un vaiífeau qui fert

a

diftiller ,

&

qui confiíl'e en lm

matraS

OH

une curcllbite garnie d'un chapiteau pref.

que rond , lequel eíl: terminé par un nlyau oblique

par oa paífent les vapeurs condenfées ,

&

CJLIÍ fone

re~f¡es

dans une bouteille

0\1

matrasqu'on

y

a ajllíl:é,