H UGO N EIRA

puede no ser siempre la misma.

Nuestra historic presente no nos

hace ver coma una Epifania la

lndependencia. Epifania : ma–

nifestacion portentosa, en este

caso del voluntarismo guerrero.

Los trabajos de Heraclio Bonilla

y un punado de arrojados his–

toriadores (Tulia Halperin, Ka–

ren Spalding, E.J . Hobsbawm)

lo dijeron hace anos y no gusto:

fue una crisis, menos coma con–

secuencia de la gloria militar y

mas por el desplome por entero

del edificio colonial.

28

Y no po–

dla gustar porque toda historic

nacional tiene que haller un

mito fundacional. Pero la lnde–

pendencia no fue el gran tajo.

La Conquista fue el Cmico carte,

la gran rupture , pero abrio una

serie de pendientes, tan tortuo–

sas acaso coma nuestra geo–

graffa. Tampoco en sus laderas

podemos reconocer una solo

memoria colectiva. La colonia–

lidad fue varia.

Del XVI en adelante, sociedad

de sociedades. Las condiciones

materiales de trabajo, los sabe–

res heredados y los adquiridos

(cQn los misioneros) las formas

de teologfa y de supervivencias

coexistentes, engendraron for–

mas culturales distintas y pasa–

dos diferenciados. Cierto, indios,

criollos, negros, pero ni unos ni

los otros iguales ya a sf mismos.

La astucia clasica es el unionis–

mo. Yno querer reconocer que

los nuevos territorios de la investi–

gacion historica y social son mas

complejos, desafiantes, porque

hay que dar a conocer los rela–

tos de esas subjetividades, en

plural , las originarias y las enton–

ces iniciadas. La emergencia de

intersticios, coma pudo ser en

168

la religion los beatos y clerigos

menores. Las estrategias de re–

presentacion de indios comunes

y de mestizos. La articulacion no

de la culture colonial sino de sus

cultures. Decir esto, es darle ce–

dula de identidad a los hfbridos

sociales, no solamente a los del

ahora, sino a los que aparecie–

ron desde Cajamarca .

En fin , la empresa de explicar

la colonic por Espana es profun–

damente provincial. Apoyando–

nos en la literature, la filosoffa

(sf, en los textos de Avendano

y de Penafiel) en la historic y

en el psicoanalisis, podemos en

cambio examiner, menos que el

esencialismo -indianidad, crio–

llidad, negritud- la hibridez, la

ambivalencia, la imitacion. Se

comprendera, esta lecture no

puede ser otra en los dlas que

corren , cuando el ejemplo nos

viene de la India contempo–

ranea , de la obra de Homi K.

Bhabha, Appadurai, de Partha

Chatterjee.

29

Es decir, de loses–

tudios de la postcolonialidad,

que nos incumben. Que nose

vea en estas referencias un gus–

to por lo extrano, al contrario. Es

hara de mirarnos mas ancha–

mente.

El vejamen entonces, puede

centrarse en el papel de las

mentalidades, sujetas a una va–

riante especial del catolicismo

en Indios, con un vlnculo ma–

yor que en la metropoli con el

poder. Asf, ni siquiera la religion

catolica juega el mismo papel

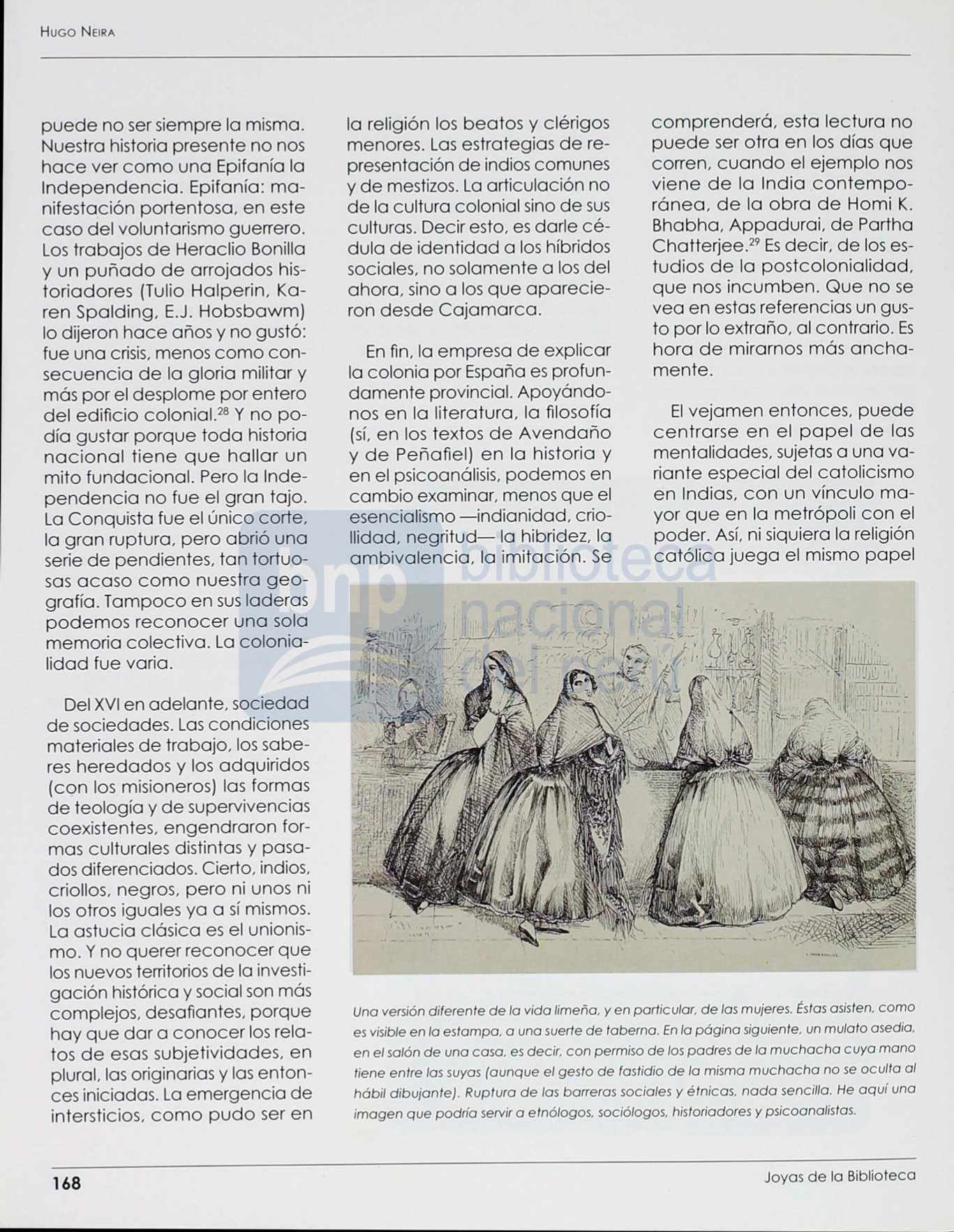

Uno version diferente de

lo

vido

limeiio,

yen particular, de las mujeres. Estos osisten,

como

es visible en lo estompo,

a

uno suerte de toberno. En

lo

p6gino siguiente, un muloto osedio,

en el salon de uno

coso,

es decir, con permiso de los padres de

lo

muchocho cuyo

mono

tiene en tre las suyos (ounque

el

gesto de fostidio de lo mismo muchocho nose oculto al

habit dibujonte) . Rupturo de las borreros socio/es y etnicos, nodo sencillo. He oquf uno

imogen

que podrio servir

a

etnologos, sociologos, historiodores

y

psicoonolistos.

Joyas de la Bibliotec a