S

E R

porrioo que les fíls font élevés

&

abaífiés, íl íette

b

nwettc a-travers d'un cOté

a

l'autre;

&

a

.:haque

foí~

qu'il jcttc la 11avcne,

&

que le lil de la trame efl

cwdé entre

les

lils de

il

chaine, il le frappe avec le

challis, auqucl e1l

att~chée

la canne, a-travers les

dcnts de laque!

Le

les lils de

la

clldine font placés,

&

il répctc ce coup dcux ou trois [ois, ou meme plus,

jufq~·a

ce

qu'il juge que la croifure de la

ftrg~

en

futfi lamment fcrrée;

&

a

inri de fui te, jufqu'a ce que

la

cha!nc fllit enríeremcor rcmplie de la trame .

Anlfirót qne l'on a 8té

la j'trg~

de delfus le métier,

011

la port.: ehez le foulon ; qui la foule ou qui l'é–

cure d:1ns l'auge ou le baquee de fon moulin, avec

une cfpecc de rerre grn fl c qui ferr

a

cer u(age, dont

.011 a cu foin d'abord d'óte1· les

pi

erres

&

les ordures .

Apres qu'on l'a écurée pendanr trois ou quarre heu–

res, on 8tc la rerre i\ foulon, en la·vanr

lafl,.gt

avec

de l' eau netre, que l'on mer perit-a-perit daos l'au–

ge, d'ou on la retire qu:1nd elle en enrieremenr net–

toyée de

la

rerre; cníuire avec une efpece de pinces

de fer, on arrache ron

les nreuds, les bouts, les pail–

lcs,

&c.

qu\ s'attachent fur la íurfaee de

laftrgt

des

dcux c:Otés :

apr~s

cela on la reporte dans l'auge

a

foulon, oú on la repalfe avec de l'eau de favon un

pcu plus que tiede, pen<lant enviran deux heures:

on la lave alors jnfqu'i\ ce que l'eau vienne parfaire–

menr ciaire,

&f.

qu'i·l n'y air plus aucline apparenee de

favon : apres quoi on l'óte de l'auge, on arrache les

nreuds,

&,·.•

on la mera des croes ou cmchets, afin

qn'elle feche; en prenant bien garde i\ meíure qu'elle

ieche,

d~ l'~te~dre

en. long

&

en large, jufqu'a ce

c¡u'elle lllt les ¡utres dunenlions; qnand elle en bien

feche, on 1'8te des crochets, on la teint, on la rord,

&

enÍin on la prelfe.

Voytz

TI!:INT URE, PrussE,

TENTE .

Serge,

ét~fft

dt

(oit.

Cene érofre e(l un tiftu done

le gram fe

t:11t obliquemem au moyen du remetta–

gc

&

dr.

l'armLH"e; elle fe fait avee une feule cha!nc

&

la

trame dont on met le nombre de bours pro–

porrionné

it

la force done

(Jil

la

veur . Cetrc étolfe

.a

toujours

a

Lyon

11

vingt-quarriemes d'aune.

Voy.

ETOFFE

DE SOIE •

•

Les

.fergts

lonr un diminutif du íatin,

voyez

S.-.–

TIN.

Elles ont fix liflcs

&

lix

marches; C?haque mar–

che fa ir lever

&

bailfer trois lilfcs . Voici Par;¡¡ure

.d'

une

ferge }

fix

li

!fes .

·

.Ó~4P

1

Les fils fonr palfés dans ces lilfe s de!lous

&

dclfus

la

marche ,

de

fa~on

que la

m~me

li lle qui f.1it le–

'1/er le fil, le baifl".! aulli . Toures les éroftcs unies fonr

palfées

de

méme ; ce qui ne peut avoir lieu aux é–

toffes

f:1~onnées.

Les lils ainfi dilpofés, ne pour–

rolent eri·e levés par la tire, arrerés qu'ils feroient

p:1r la li!lc .

On donne le nom de

p!Jtites .fergu

a

celles qui

r'ont que

50

a

6o

portées; de

moyemus

a

celles qui

en ont depuis

70

juíqu'a So;·

&

defortes,

c:elles

~ux¡:¡uclles

Pll

e1¡

do~ne

qe

110

a

120.

SER

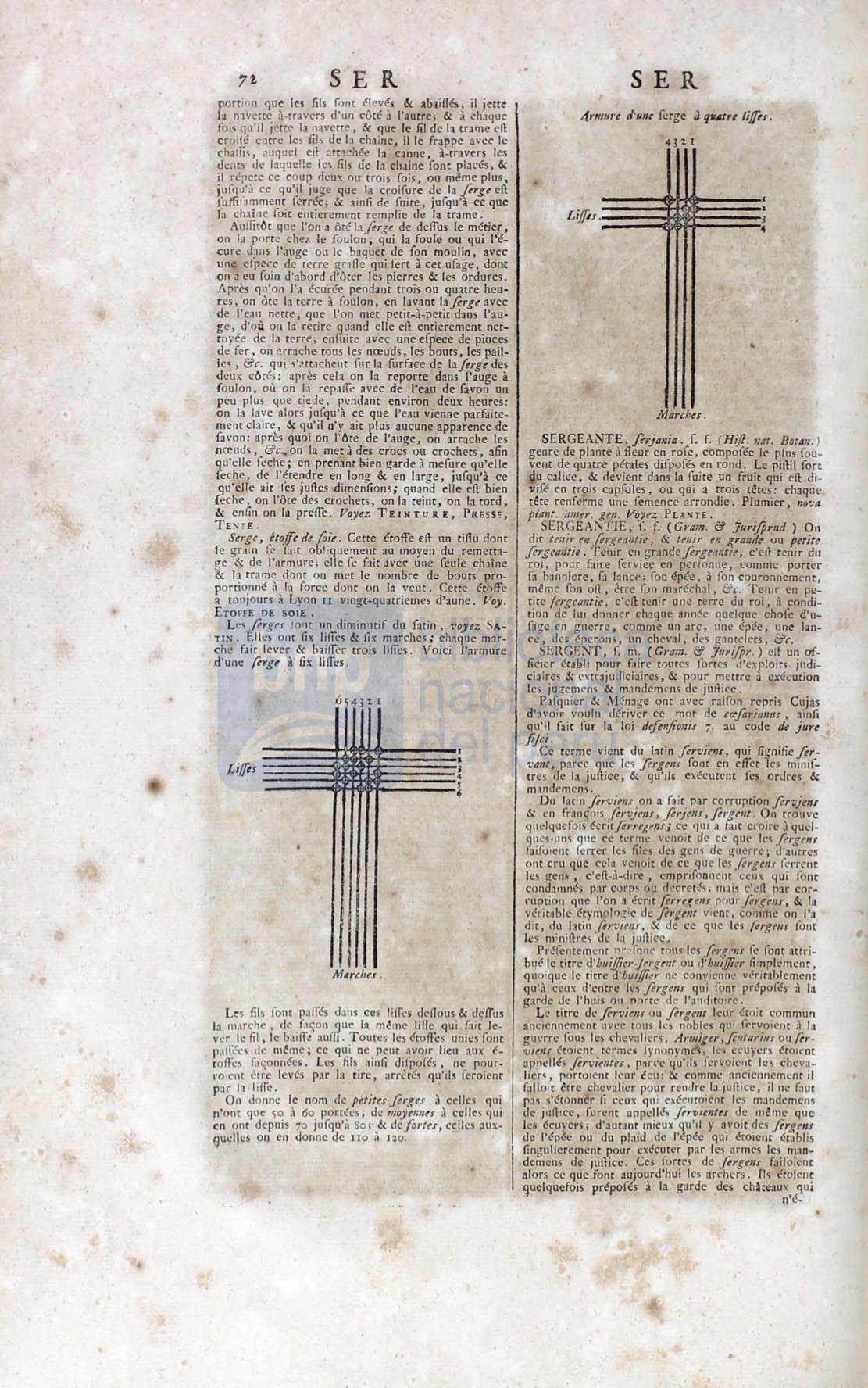

4mmrt

J·unt

íerge

()

qutrt

lijfu.

Marcbu .

SERGEANTE,

fl•ja>zia ,

í.

f.

(

Hijl.

11at.

Botan. ¡

genre de plante i\ fleur en roíe, compoféc l.e plus íou–

vent de quarre pérales diípofés

~n

rond. Le pinil forr

QU

callee,

&

cfevient dans la fui te Un fruit qui en di–

vifé en troís capiules, ou qui a rrois t!tes: chaqn e

t~re

renf..-rmc une femencc arrondie. Plumier,

nova

plant. am1r.

gen.

1/oyez

PLAN TE.

SERGEAN'fiE,

(.

f. (

G•·am.

&

Junfimd. )

On

d}t

tmiJ: m

.fergeantie,

&

tenjr en

~rande

ou

petitc

Jcrgranttt.

Tl·n•r en

gr~nde fergermt~e,

e:•

en tcnir du

ro1, pour fa ire íervice en pcrlonne, comme poner

li1 hannicre, fa lnnce; foo ép€e,

a

fon couronnemcnt,

m~

me fon on, erre Ion maréchal,

&c.

Tenir en pe–

tire

férgcantie ,

e·en tenir une rerre du roi, ;\ condi–

rion de lui donner G"haque annéc quelquc chofe d'u–

fage en g11crre , comme un are, une épée, une lan–

qc,

de~

éperons, lln cheval,

de~ ~onrelets,

&c.

SERGENT,

í.

m. (

G•·am.

&

Jtt•iJPr.)

el! un

CJf–

licier établi pour faire toures forres J'cxploirs jndi–

cia lres

&

extqjudici~ircs,

&

pour mettrc

a

exécution

les

jugemens

&

mandcm ens de jullice.

Pafquier

&

Ménage ont avec raifon rcpris Cujas

d'avoir voulu dériver ce mor de

co:.fariaiJUI,

ainfi

qu'il fait fur la Joi

defm.fio•zis

7·

au code

tk

}urt

fijci.

Ce termc vient

du

latin

.fervin;s,

qui fiunilic

fir–

vant,

paree que les

.fergem·

font en etfet les minif–

tres de la juniC?e,

&

qu'Jis exéaurenr fes ordres

&

mandemens.

Du latín

firvienr

on a fa it par corruption

.fervjenr

&

en fransois

.ferv}ens, flrjens, fi>"!etzt .

On trouve

qnelquefois

éc:rir.fen·egens ;

ce 'lllÍ a lair croire a quel–

ques-uns que ce terme venoir de ce que les

.fergenr

faifoient ferrer les files des

gens

de guerrc; d"aurres

onr cru que cela vcnoir

de

ce que les

.fergms

fcrrent

les ¡rens , c'e_ll-:l-dire , emprifonnenr ceux qui fonr

conaamnés p;¡r

COI"['S OU

decretés;

ffiJÍS

c'efl par

COr–

l"llj)tiOn que l'on

a

écrit

.ferre~ens

pour

jitrge11s,

&

In

véritable étymolog-'c de

.fer¡mt

v•ent, comme on l'a

dit, du larin

fi,.vims,

&

de Cle que les

¡e,.gnu

lonr

les minilhes de

1~

jufl ice .

Préfenrement

"nfque tous les

.fer_f"II

fe fonr attri–

bué le riere d'

bttifficr:/.trgttzt

ou d'

buiffie,.

fimplement,

qnoique le titre

d'buiffier

ne convienne vérimblemenr

qu'a ceux d'entre les

.fergmr

qui font prépoíés :\ la

garde de l'hujs

ou

norte de l'auditoire.

Le titre de

.fervie>u

u

u

.fergent

leur étoit commun

anc•ennement avec tous les nobles qui íervoienr i\ la

guerre (ous les chevnlicrs.

Armi¡e1• ,flrttarills

ou

ft,.–

vims

étoienr termes fynonym

; les ecuycrs éto1eor

appellés

.fervimtes,

p~rce

qu'ils fervoient le s cheva–

liers, portoient leur écu:

&

comme anc:ienn mcnr il

fallo1r erre cheva lier pour rendre la jufiicc, ilne faut

pa

s s'étonner

li

ceux qni exécntoienr les mandemens

de

jun.ce, furent appellés

flr'llientu

de

meme

que

les

tkuycrs; d'autant mieux qu'1l

y

avoit des

.fepgenr

de l'épée ou du plaid de l'épée qui étoienr établis

lingulieremenr pour exécuter par les armes les man.

demcns de jufiic:e . Ce; forres de

.fergCIJs

faifoient

alors ce que fonr aujourd'hui les archers. lis étoienc

'luelquefois prépofés

a

la garde des chheaux qui

o'é-