DEN

par M. l'aubé ol'et, dans fes

Le9o~s

de Phy.fique ;

'OU

celle de Muffcheobroeck.

Les

d.mji. tés

de vénus, cle merenre

&

de

mars, ne

pe~vent

.fe

tronver par

la

mérhode

pré~édente ~

pu~que

ces planetes n'ont point

de

fatellites, qu1

pmffent nous iadiouer l'intenfité de leur attratrion;

:mais voyant dans ies trois planetes dont les

denjités

font connues, une augmentation de

denjité

quand

o n apptoche du foleil,

il

efi tres-probable que cet

accroiífement a lieu également pour les trois autres

plaoetes. En eífayant de reconno'itre une loi dans

<:es augmentations, on v0it que les

denfltés

commes

font prefque proportionnelles aux racines des moyens

monveme-ns. Par exemple, le mouvement de la ter–

re eíl: environ

1 1

,

86 ;· celui

d-e

jupiter étant

1 ,

la

r.acine ell:

3-i- ,

la

denjité

de la ter-re en effet

J-i-

fois

-celle de jupiter ou environ. On peut done fuppofer

la meme proportion dans les autres planetes ; c'eíl:

ainíi

qt.t€

j'ai cakulé les

denjités

qui font rapportées

daos la table fuivante, ottl'on voit que celle de vénus

.eft un peu plus grande que celle de

la

te.rre.

. .La maífe de la lune,

&

par cQnféquent fa

denji-té

,

{.ont difliciles a déterminer exaél:emen.t' paree qu'el–

les fe manife:íl:ent par des phéqomenes que nous ne

p~)UVOns

mefurer avez aífez d'exaél:itude; je veux

d1re les hauteurs des marées,

&

la quantité de la

nutation de l'axe de la terre.

Si

les hauteurs des ma–

rées dans les fyzy-gies s'étant trouvées de fept pieds,

ne fontque tr-ois pieds dans les quadratures, en fuppo–

íant des circon:íl:ances pareilles , c'eíl:-a-dire ,

íi

les

grandes marées font

aHX

petites COmme

J-i-

efi

a

l ;-,

·la fomme des for.ces de la lune

&

du foleil doit erre

a

leur différeoce comme

Jf

eft a

1-i-;

ces forces fe–

·J:Ont done entr'elles comme

5

a

2; <:ar la fomme de

') &

de 2 efi

a

la différence comme

3f

eft

a

I±:

c'efi

le

rapport auquel s'en tient

M.

Berñoulli.

. Suppofons done la force du foleil

I ,

celle de

la.

lune

2~

; pour avoir la maífe de la lune, il fuffit de

favoir quelle eíl:'fa force' en la fuppofant

a

la dif–

Ulnee du foleil.

La force diminue en raifon inverfe

du

eube de la

-diíl:ance, q\.tand on la décompofe fur une direél:ion

différente de la primitive :

il

faut done multiplier

lu forc-e atlueUe de la lune par le cube de

~

•

57 3 "

qm

eíl: le rapport des parallaxes,

&

l'on aura la

maffe de la lune, eelle du foleil étant prife pour

u

nité;

mais la maífe de la t-erre efi feulement

m~o

o

de celle

au foleil;

il

faut done encore divifer la maífe trou–

vée par eette fraétion

&

l'on aura

-f¡

qui efi la maife

<le la lune , celle de la terre étant prife pour uniré.

La maífe de la lune

.,¡...;,

o u o o

1

3991 , étant diviféf!

-par fon volume qui eíl:

4 ', ,

o u

o,

0644, donne fa

<lenfitée o, 68706; c'eíl:-a-dire , que la

denjité

de la

lune efr feulement ,

7

0

de celle de la terre. C'e:íl: d'apres

ces diverfes méthodes que j'ai calculé les

denjités

des

planetes' par rapport

a

la terre , comme elles font

dans la table ci-jointe, en fraél:íons décimales de la

denjité

de la terre que nous prenons

pour

unité. Cette

table fuppofe la parallaxe du foleil dans fes moyennes

.Cifrances, de huit fe condes

&

demie, comme les ob–

{ervations du paífage de vénus, en 1769

~me

l'ont

donnée.

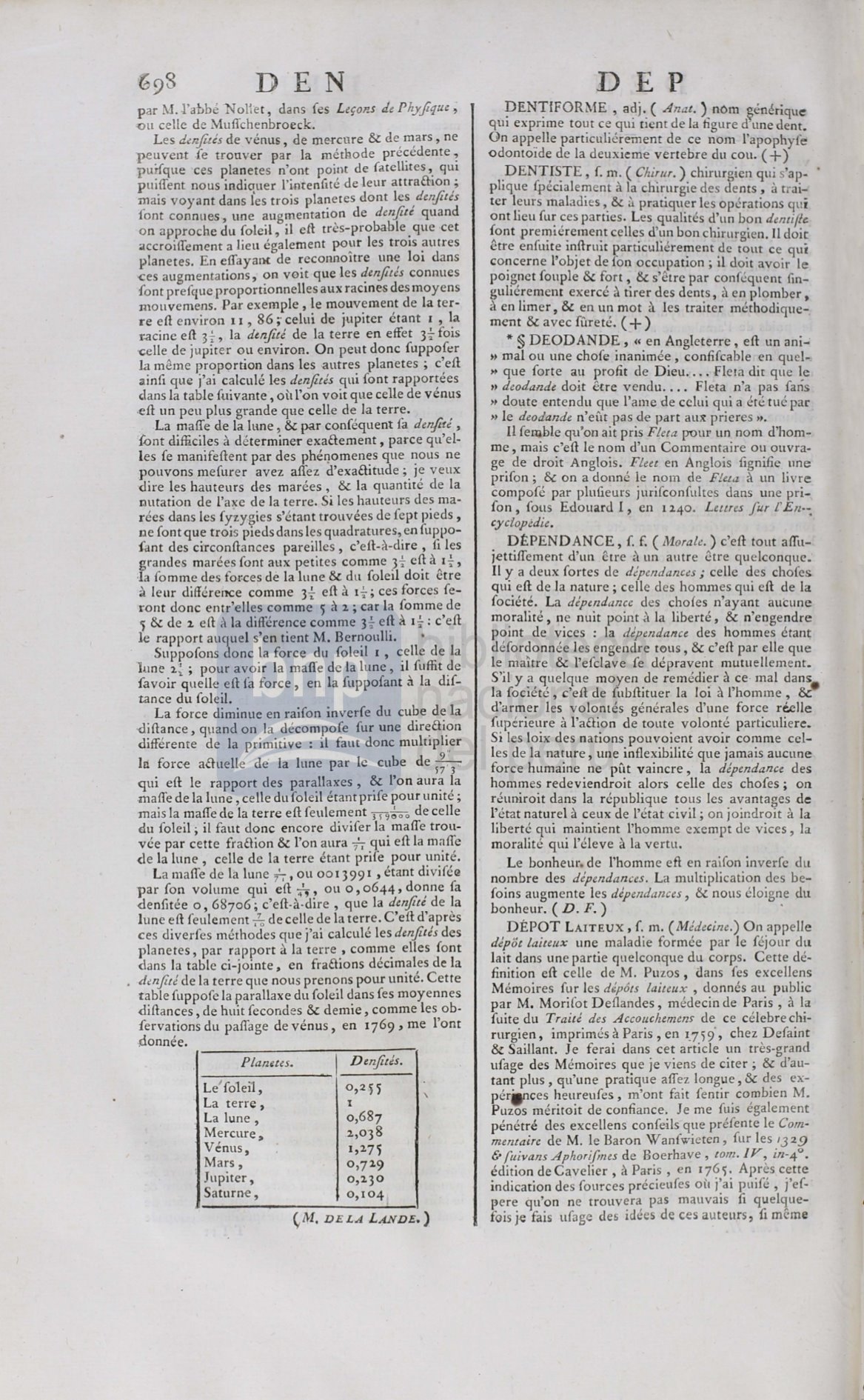

PLaaetes.

Denjités.

L/fo1ei1.,

o,255

'\

La terre,

I

La lune,

o,687

Mercure:t

2,0J8

Vénus,

1,27)

, Mars,

0,729

l

J

upiter,

o,230

Sa

turne,

o,104

~M.

DEL-.Á.

L4JVDE.)

DE P

-

PEN~IFORME

' adj.

e

A nat.

)

m~m

én rique

qm

expnme tour ce qui

ri

nt de

la

figure d une dent

On

app_~lle

particuli ' rement de ce nom

1

apophyi~

odontoide de la deuxieme vertebre du cou.

e+)

_DENT.I~TE'

f.

m.

e

Chirur.)

chirnrgien qui

S

ap..

phque fpecialei?ent a

~a

chir.nrgie des dents ,

a

t rai–

ter

l~urs

malad1es '·

&

a

prat1quer les opérations qui

ont lieu

fu~

;es part1es.

Les

qualités d'un bon

dentifh

~ont .pre~le!emer:t

celles

d'~n

bon chirurgien.

II

doit

ette enfuit;

1~ílnut

I?articuhéreJ?1ent

~e

tout ce qui

co-r:cerne

l

ob¡et de fon occupatwn ;

1l

doit avoir

le

po1~.net

fouple

&

fort,

&

s'etre par conféquent fin–

guhe~ernent

exercé a tirer des dents'

a

en plomber,

a

en hmer'

&

en un rnot

a

les

traiter méthodique–

ment

&

avec

fllreté~

(

+)

*

§

DEODANDE,

<<

en Angleterre, e:íl: un

ani–

~>

mal on une chofe inanimée, confifcable en quel..

»

que forte

a~

profit de Dieu..... Fiera dit que le

"

deodande

d01t etre vendu. . . . Fleta n'a pas faós

>-~

doate entendu que l'ame de cclui qui a été rué par

>-->le

deodande

n'eih pas de part aux prieres

>>•.

U

fe~ble

qu'on ait pris

Fleta

pt>ur

un no

m

d'hom–

me, rna1s c'eille no

m

d'un Comrnentaire ou ouvra–

ge_ de droit Anglois.

,Fleet

en Anglois fignifie une

pnfon;

&

on a donne le nom de

F leta

a

un livre

compofé par plnfieurs jurifconfultes dans une pri–

fon, fo9s Edouard

I,

en 1240.

Lettres fur L'En-–

cycto.pedie.

..

. J?ÉPENDANCE,

f.

f. (

Morale.)

c'ell: tout

aífu–

¡etnífement d'un etre

a

un autre etre quelconque.

Il

r

a deux fortes de

dépendances;

celle des chofes

qm_

eíl: de la nature ; celle des hommes qui eíl: de la

focrété.

La

dépendance

des choíes n'ayant autune

m~ralité'

n_e nuit point

a

la

liberté,

&

n'engendre

p0mt de VIces :

la

dépendance

des hommes étant

défordonnée les engendre t0us,

&

c'efi par elle que

le_ ma1tre

&

l'efclave fe dépravent mutuellement.

S'Il y a quelque moyen de remédier a ce· mal dans

la fociété ' c'eíl de fnbfiituer la loi

a

l'homme

&

d'armer les volontés générales d'une force rklle

f~périet~re

a

l'aél:ion de toute volonté particuliere.

St les lo1x des nations pouvoient avoir cornme cel–

les de la na:ure, une...

infle~bilité

que jamais aucune

force humame ne put vamcre; la

dépendance

des

hommes redeviendroit alors celle des chofes · on

r~tmiroit

dans la république tous les avantage's de

l~etat ~atu:el

a

7e?x de ,l'état civil; on joindroit

a

la

l1berte

qlll

mamtient 1homme exempt de vices la

rnoralité qui l'éleve a la vertu.

'

Le bonheur de l'homme efl en raifon inverfe dtt

n~mbre

des

dépendances.

La multiplication des be–

foms augmente les

dépendances,

&

nous éloigne

du

bonheur.

(D. F.)

DÉPOT LAITEUX' f. m.

e

Médecine.)

On

appelle

dépot laiteux

une maladie formée par le féjour du

lai~

?ans une partie quelconque du corps. Cette dé–

fimtiOn eft celle de

M.

Puzos, aans fes excellens

Mémoires f?r les

dipóts Laiteux

, dQnnés au pnblic

par

M.

Monfot Deilandes, médecin de Paris

a

la

fuite du

Traite des Accouchemens

de ce céleb;e chi–

rurgi~n,

imprimés

a

Paris, en 1_759. , chez Defaint

&

Salllant.

J

e ferai daos cet article un tres-urand

ufage des Mémoires que je viens de cirer ;

&

0

d'au–

tant plu-s, qu'une pratique aífez longue,

&

des ex–

pér· ces !1eureufes, m'ont fait fenrir combien

M.

Puzos mériroit de confiance. Jeme fuis également

pénétré des excellens confeils que préfente

le

Com·

mentai.rede

M.

le Baron \Vanfwieten, fur les

'3

29

&

(uivans Aphorifmes

de Eoerhave,

tom.JV, in-4°.

édition deCavelier,

a

Pa.ris, en 176 5. Apres cette

indication des fources précieufes Ott j'ai puifé , j'ef- –

pere qu'on ne trouvera pas mauvais

fi

quelque–

fois

j.e

fais

ufage

des idées de ces a uteurs,

fi

m

eme