CAN

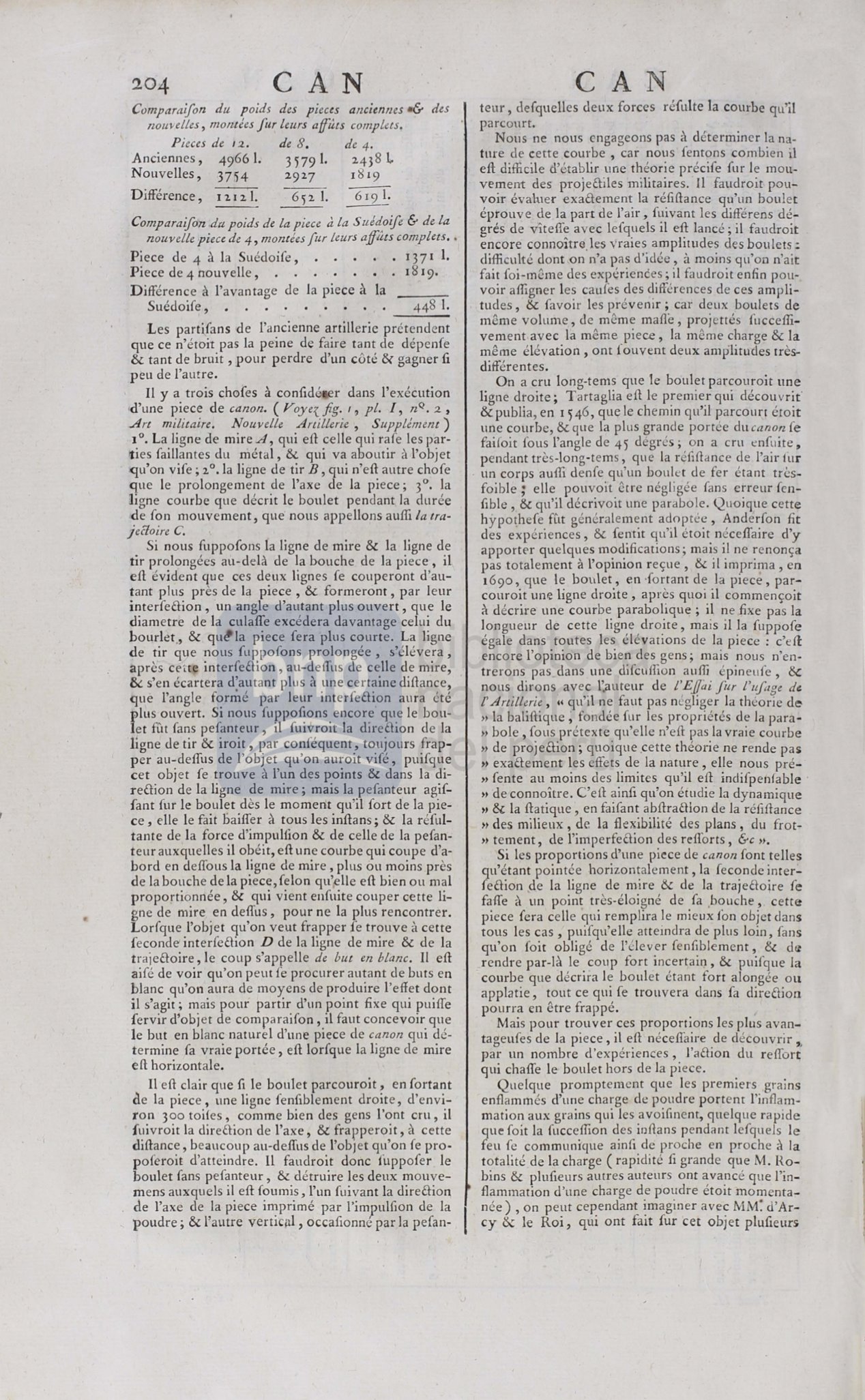

Comparaifon du poids des pieas anciennes

&

des

nouveLLes, mo11,tées Jrtr leurs afflus compl ts!

Pieces de

12.

de 8.

de

4·

Anciennes,

4966l.

3

579!.

2438

L.

Nouvelles,

37~4

2927

1819

D ifférence,

~

6 52

l.

619

!_.

Comparaifon .du poids de la piece

a

la

Sué~oife

&

de la

nouveLle piece de 4, montées fu.r leurs affitts complets.

·

Piece de 4

a

la Suédoife'

.

I

3

71

l.

Piece de

4

nouvelle,

.

r8

19.

Différence

a

l'avantage de la piece

a

la

Suédoife,

448

l.

Les

part~fans

de l'ancienne artillerie prétendent

que ce n'étoit pas la peine de faire tant de dépen{e

&

tant de bruit ' pour perdre d'un coté

&

gagner

fi

peu de l'autre.

Il

y

a trois chofes

a

coníid, er dans l'exécution

rd'une piece de

canon.

e

Yoyez

fig.

1,

pl.

1,

nQ.

2

,

Art

militaire.

Nottyelle Artillerie

,

Supplément )

1°.

La ligne de mire

A,

qui efi celle qui rafe les par–

íties faillantes du métal'

&

qui va aboutir

a

l'objet

qu'on vife; 2°.la ligne de tir

B,

qui n'efi autre chofe

que le prolongement de l'axe de la piece; 3°. la

ligne courbe que décrit le bonlet pendant ]a durée

de fon mouvement, que nous appellons. auffi

la tra-

jeaoire

C.

·

Si nous fuppofons la ligne de mire

&

la ligne de

tirprolongées au-dela de la bouche de la piece, il

e.fiévident que ces deux lignes fe couperont d'au–

tant plus pres de la piece,

&

formeront, par leur

interfeél:ion, un angle d'autant plus ouvert, que le

diametre de la culaífe excédera davantage celui du

bourlet,

&

qu

la piece fera plus courte. La ligne

de tir que nous fuppofons prolongée, s'élévera,

apres ceae

inter~eél:ion, au-~eífus

de

c~lle

d.e mire,

&

s'en écartera d autant plus a une cert

ameddtance,

qué l'angle formé par leur interfeél:i.on aura été

plus ouvert. Si nous fuppoíions encore que le

bou~

Iet fUt fans pefanteur, il fui roit la direétion de la

ligne de tir

&

iroit, par conféquent

~

toujours frap–

per au-deifus de l'objet qu'on auroit vifé, puifque

cet objet fe trouve

a

l'un des points

&

dans la di–

recrian de la ligne de mire; mais la pefanteur agif–

fant fur le boulet des le moment qu'il fort de la pie–

ce' elle le fait baiífer

a

tous les infians;

&

la réful–

tante de la force d'impulíion

&

de celle de la pefan–

teur auxquelles il obéit, efi une courbe qui coupe d'a–

bord en deífous la ligoe de mire, plus ou moins pres

<le la bouche de la piece, felon qu'elle efi bien o u mal

proportionnée,

&

qui vient enfuite couper cette li–

gne de mire en deífus, pour ne la plus rencontrer.

Lorfque l'objet qu'on veut frapper fe trouve

a

cette

feconde·interfeél:ion

D

de la ligne de mire

&

de la

tra jeél:oire, le coup s'appelle

de but en blanc.

Il efi

aifé de voir qu'on peut fe procurer autant debuts en

blanc qu'on aura de moyens de produire l'effet dont

il s'agit;

~ais

pour

partí~

d'un point fixe qui puiífe

fervir d

1

obJet de comparatfon, Il faut concev01r que

le but en blanc naturel d'

unepiece de

canon

qui dé–

termine fa vraie portée, e.fi lorfque la ligne de mire

efi horizontale.

11 efi clair que íi le boulet parcouroit

~

en fortant

d.e la piece, une ligne feníiblement droite, d'envi–

ron

300

toiíes, comme bien des gens l'ont cru, il

fuivroit la direél:ion de l'axe'

&

frapperoit'

a

cette

difiance, beaucoup au-deifus de l'objet qu'on fe pro–

poferoit d'atteindre. Il faudroit done íuppofer le

boulet fans pefa

nteur,

&

détruire les deux mouve–

mens au:xquels il

e.fifoumis, l'un fuivant la direél:ion

d.e l'axe de la piece imprimé par l'im,Pulfion de la

poudre;

&

l'autre vertic¡¡l , or;:caíionne par la pefan-

CAN

teur, defquelles deux forces réfulte la courbe qu'il

parcourt.

Nous ne nous engageons pas

a

déterminer la na–

ture de cette cout·be , car nous fentons combien il

eft difficile d'établir une théorie précife fur le mou–

vement des projeililes militaires.

ll

faudroit pou–

voir évaluer exaél:ement la réíillance qu'un boulet

éprouve de la part de l'air, fuivant les différens dé–

grés de viteífe avec lefquels il eft lancé ; il faudroit

encore connoitra)es

raies amplitudes des boulets:

difficulté dont on n'a pas d'idée'

a

rnoins qu'on n'ait

fait foi-merne des expériences; il faudroit enfin pou–

voir affigner les caufes des différences de ces ampli–

tudes,

&

favoi r les prévenir; car deux boulets de

meme volume' de meme maíle' projettés fucceffi–

vement avec la meme piece' la meme charge

&

la

meme élévation' ont fouvent deux amplitudes tres–

différentes.

On a cru long-tems que le boulet parcouroit une

ligne droite; T artaglia efi le

p~emi;.r

qui

déco~ v r~f

&

publia en

1

5

46, que le chemm qu1l parcoun etoit

une cou;be,

&

que la plus grande port ' e du

canon

fe

faifoit fous l'angle de

4

5

dégr

' s;

on a cru enfuite ,

pendant tres-long-tems, que la réfifiance de l'air fur

un corps auíli denfe qu'un boulet de fer étant tres–

foible

elle pouvoit er re négligée fans erreur fen–

íible

&

qu'il décrivoit une parabole. Quojque cette

hypdthefe fut

généralem~nt a~o~té :, ~ndé~fon

?t

des expériences,

&

fent1t qu 1l etolt neceifatre d

y

apporter quelques rnodifications; mais il ne

renon~a

pas totalement

a

l'opinion res:ue'

&

il imprima' en

1690,

que le bonlet, en ·fortant de ]a piece, par–

couroit une ligne droite, apres quoi il commens:oit

a

décrire une courbe parabolique ; il ne Jixe pas la

longueur de cette ligoe droite, mais illa fuppofe

égale dans toutes les élévations de ]a piece : c'eíl:

encore l'opioion de bien des gens; mais nous n'en–

trerons pas_dans une difcuffion auffi

' pine ufe ,

&

nous dirons avec

l~auteur

de

l'E./fai

fur

l'uflzge de.

l'

Artillerie ,

''

qu'il ne faut pas négliger la théorie de

>>la balifiique; fondée fur les propriétés de la para–

»

bole, fous prétexte qu'elle n'efr pas la vraie courbe

»

de projeél:ion; quoique .cette théorie ne rende pas

" exaél:ement les effets de la nature , elle nous pré–

»

fente au moins des limites qu'il eíl indifpet1fable

»de connoirre. C'efi ainíi qu'on éwdie la dynamique

>'

&

la .fiatique, en faifant abfira8lon de

la

réfifiance

»des milieux, de la flexibilité des plans, du frot–

» tement, de l'imperfeél:ion des reiforts,

&e

>,.

Si les proportions d'une piece de

canon

font telles

qu'étant

point~e

horizon:alement, la

fec~nde ~nrer

feél:ion ,de la ltgne de m1re

&

de la

traJeéto~re

fe

faffe

a

un point tres-éloigné de fa ,bouche' cette

piece fera celle qui remplira le mieux ion objet daos

tous les cas , puifqu'elle atteindra de plus loin, fans

qu'on foit obligé de

1'

' le ver feníiblement,

&

de:

rendre par-la le coup fort incertain,

&

puifque la

courbe que décrira le boulet étant fort alongée ott

applatie, tout ce qui fe trouvera daos fa direétion

pourra en etre frappé.

Mais pour trouver c

es proporrions les plus avan–

tageufes de la piece, il, e.fi néceifa!re .de déconvrir ,,

par un nombre d'exp nences,.

1

aél:wn du

reífor~

qui chaife le- boulet hors de la p1ece.

Quelque promptement que

les

premiers grains

enflamrnés d'une charge de poudre portent l'inflam–

mation aux grains qui les avoifinent, qnelque rapide

que foit la fucceffion des iDftans pendant lefquels le

feu fe comrnunique ainfi de ¡Jroche en proche

a

la

totalité de la charge

e

rapidité

fi

grande que M. Ro–

bins

&

pluíieurs autres auteurs ont

~va.ncé

que l'in–

flammation d'une charge de poudre eto1t mom nta–

née), on peut

ce~endant ~maginer ave~

MM:

d'Ar–

cy

&

le Roi,

qlll

ont fa1t fur cet

ob¡et

pluíienrs