ALL

q

le poids que perd la maire d'argent,

r

le poids que

perd la couronne, on aura

P;

pour le poids que la

quantité d'or

x

perdroit dans l'eau ,

&

V

pour le

poids que la quantité d'argenty perdroit dans l'eau :

or ces deux quantités pri{es en{emble doivent &tre

égales au poids

r

perdu par la couronne.

Done

j,'"

+

9;

=

r.

De plus on a

x

+

y

==

P.

Ces deux équations feront connoltre les inconnues

.x

&y. Voye{

EQUATION.

Au reíl:e pOtIr la {olution eomplette

&

entiere de

ee probleme , il eíl: néeeiraire, JO. que

l'alliage

ne

{oit que d'une matiere ; ear s'il étoit de deux, on

auroit trois ineonnues

&

deux équations (eulement,

&

le probleme reíl:eroit indéterminé : 2.0. que l'on

connoiífe quelle eíl: la matiere de

I'altiage;

ú e'eíl:

de 'l'argent ou du cuivre,

&c.

(O )

Regle

d'ALLIAGE eíl: unerégle d'Arithmétique dont

on referí pour ré{oudre des queíl:ions qui onrrapport

an m&lange de pluíieurs denrées on matieres, eom–

me dn vin, du blé, du {ucre, des métaux, ou auU'es

chofes de différent prix.

Quand ces différentes matieres font m&lées en–

{emble, la regle

d'alliage

apP!end

a

en déterminer

le prix moyen. Suppofons par exemple, que l'on de–

mandilt un melange de 144 livres de fucre <l 12. fols

la livre.,.

&

que ce m&lange

[¡'it

compo{é de 4 forres

de {ucre, <l

6,

JO,

15

&

17

f.lalivre; íi l'on vonloit

déterminer combien il doit eno'er de chaque e{rece

de fucre dans cette eompoútion, voici la regle qu'il

falldroit fuivre.

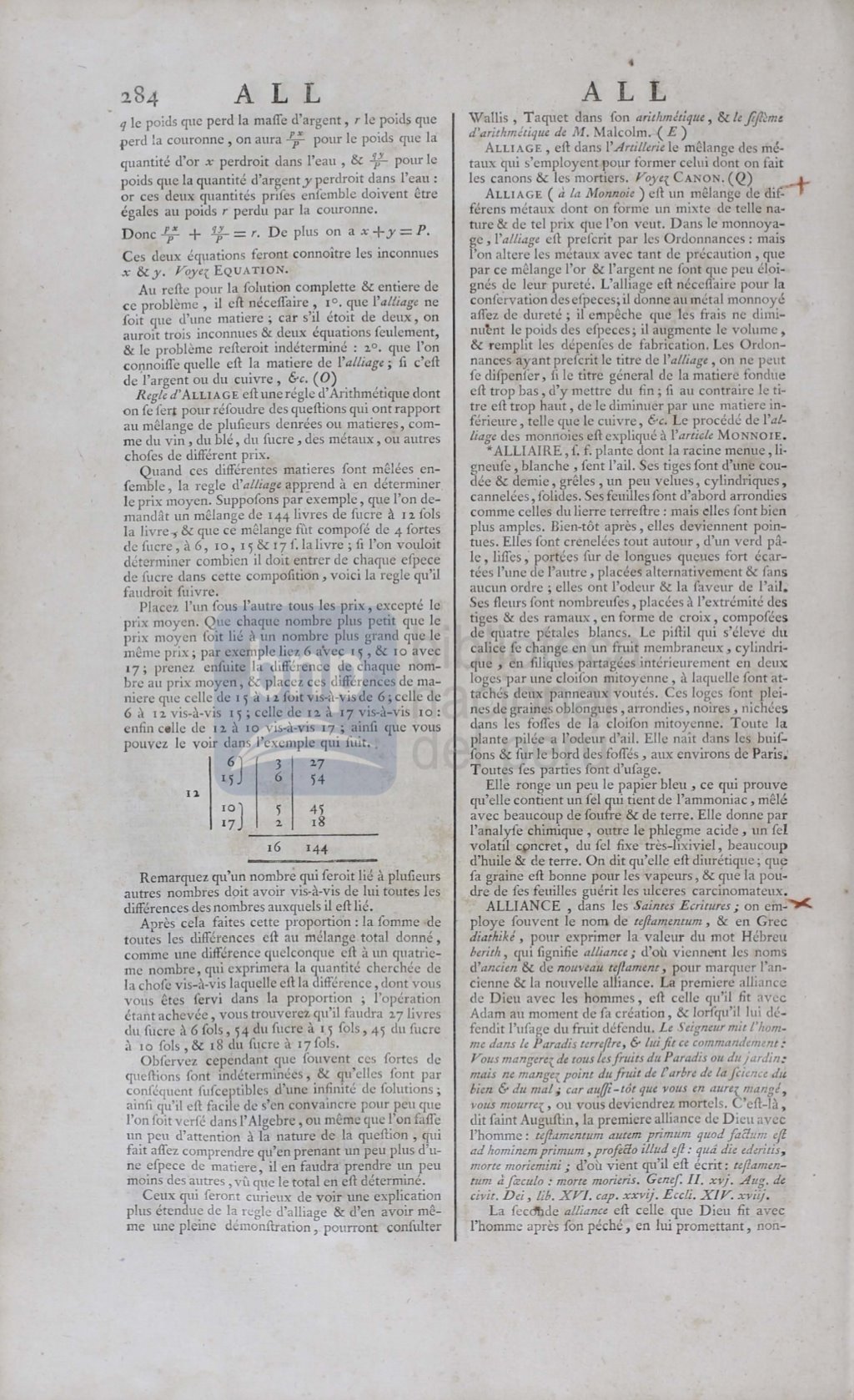

Placez l'un fous l'autre tous les prix, excepté le

prix moyen. Que chaque nombre plus petit que le

prix moyen foit lié

a

un nombre plus grand que le

m&me prix; par exemple

liez

6

avec 15 ,

&

JO

avec

J7; prenez enfuite la différence de chaque nom–

bre au prix moyen,

&

placez ces différences de ma–

niere que eelle de 15

a

12. foit vis-a-vis de

6;

celle de

6 a J2. vis-a-vis 15; celle de 12. a 17 vis-<l-vis 10:

enfin celle de 12. <l 10 vis-<l-vis 17 ; ainú que vous

pouvez le voir dans l'exemple qui. fi.tit. ,

6J

3

2.7

15

6

54

1 :1

Remarquez qu'un nombre

qui.

feroit lié

a

plufieurs

autres nombres doit avoir vis-<l-vis de lui toutes les

différences des nombres auxquels il eíl: lié.

Aures cela faites cette proportion : la fomme de

tout~s

les différences eíl: au mélange total donné,

comme une différence quelconqlle eíl:

a

un quatrie–

me nombre, qui exprirnera la quantité cherchée de

la chofe vis-a-vis laquelle eíl: la différence ,dont vous

vous &tes fervi dans la proportion ; l'opération

étant achevée, vous trouverez qu'il faudra 2.7 livres

dn fuere <l6 fols,

54

du fucre

a

15 fols, 45 du fucre

a

10 fols

,&

18 du fucre <l J7 fols.

Obfervez cependant que fouvent ces fortes de

queilions font indéterminées,

&

qu'elles font par

conféquent fufceptibles d'une infilúté de folutions ;

ainíi qu'i1 eíl: facile de s'en convaincre pour peu que

I'on {oit verfé dans l'AIgebre, ou meme que 1'0n faire

u~

peu d'attenrion <l la naÜlre de la queilion , qui

falt airez comprendre qu'en prenant un peu plus d'u–

ne

~{pece

de mariere, il en faudra prendre LID peu

m01l1s des

a~lt!'es

, Vll que le total en eíl: déterminé.

Ceux qm {eront curieux de voir une explication

plus étendu? de la, regle d'alliage

&

d'en avoir me–

me une pleme d moníl:ration, pourront confuIter

ALL

Walli.s, Taquet dans (on

arit/¡mJtíque,

&

le

ftjl~mt

d'arit/¡métique de M.

Malcolm.

(E)

ALLlAGE, eíl: dans

l'Artilüriele

melanae des mé–

taux qui s'employent pour former cellli dgnt on fait

les canons

&

les

mortiers.

Voye{

CANON.

(Q)

ALLlAGE (

ti

la Monnoie

)

eíl: un melange de diE–

férens métaux dont on forme un

mixte

de telle na–

hlre

&

de tel

prix

que I'on veut. Dans le monnoya–

ge , l'

alliage

eíl: prefcrit par les Ol'donnances : mais

I'on altere l s métaux avec tant de précaution, que

par ce melange I'or

&

I'argent ne [ont que peu éloi–

gnés de leur pureté. L'alliage eíl: nécelraire pour la

confervarion des efpeces; il donne au métal monnoyé

airez de dureté ; il emp&che que les Erais nc dimi–

nut:nt le poids des e[peces; il augmente le volume ,

&

remplit les dépen{es de fabrication. Les Ordon–

nances ayant pre{crit le ritre de

I'alliage,

on ne pcut

{e di[pen{er, ú le titre géneral de la matiere fonclue

eíl: trop bas , d'y mettre du fin; íi au contraire le ti–

tre eíl: trop haut, de le dirninuer par une matiere in–

Eérieme, telle que le cuivre,

&c.

Le procédé de l'

al–

liage

des monnoies eíl: expliqué <l l'

article

MONNOJE.

..ALLIAIRE , f.

E.

plante dont la racine menue ,

li–

gneufe, blanche , fent l'ail. Ses riges font d'une cou–

dée

&

deI1Úe , greles ,lill peu velues, cylindl'iques,

cannelées, folides. Ses feuilles {ont d'abord arrondies

comme celles du

lierre

terreíl:re : mais elles font bien

plus amples. Bien-tot apres, elles deviennent poin–

tues. Elles [ont creneIées tout autour , d'un verd pa–

le, lures, portées fur de longues queues fort écar–

tées I'une de I'autre, placées alternativement

&

fans

aucun ordre ; elles ont l'odeur

&

la faveur de I'ail.

Ses fleurs font nombrelúes, placées

a

I'extrémité des

tiges

&

des ramaux, en forme de croix, compofées

de quatre pétales blancs. Le piíl:i1 qui s'éleve dn

calice fe change en lID fruit membraneux, cylindri–

que; en fúiques partagées intérieurement en deuJe

loges par une cIoi{on mitoyenne,

a

laqllelle [ont at–

tachés deux panneallx voutés. Ces loges font plei–

nes de graines oblongues , arrondies, noires, Ilichées

dans les foires de la cIollon mitoyenne. Toute la

plante pilée a l'odeur d'ai\. Elle nait dans les buif–

fons

&

fur le bord des

foffés,

ame environs de Paris.

Toutes fes parties font d'ufage.

Elle ronge un peule papier bleu , ce qui prouve

CJu'elle contient un [el

qtti

tient de l'ammoniac, melé

avec beaucoup de foufre

&

de terreo Elle donne par

l'analyfe chiI1Úqtle , outre le

phle~me

acide, un fel

volatil concret, du fel fixe tres-lIxiviel, beaucoup

d'huile

&

de terreo On dit qtl'elle eíl: diurérique ; que

{a graine eíl: bonne pour les vapems ,

&

que la pOlí–

dre de fes feuilles guérir les ulceres carcinomateux.

ALLIANCE , dans les

Sainm Ecritures;

on em--.,.c

ploye (ouvent le nom de

tejlamemum,

&

en Gree

diat/¡iM,

pour exprimer la valeur du mot Hébreu

heril/¡,

qtli úgnine

alliance;

d'o~1

viennent les noms

d'

ancÍen

&

de

nouyeau reflament,

pour marqtler I'an–

eienne

&

la nouvelle alfiance. La premiere alliance

de Dieu avec les hommes, eíl: celle qu'il fit avee

Adam au moment de fa création,

&

lor{qu'il lui dé–

fendit l'ufage du

fmit

défendu.

Le Seigneur mie l'''om-

me dans

le

Paradis terrejlre,

&

lui jit ce commandemem :

Vous mangere{ de touS les¡mies du Paradis ou du jardín:

mais ne mange{ poim du fruit de

L'

arlm de la fcienct du

hien

&

du mal; car alflfi-tót que vous en aure{ mangé,

VOu.s mourre{,

ou vous deviendrez mortels. C'eíl:-la,

dit faint Augullin, la premiere alliance de D iell avee

I'homme:

tejltlmemum autem primulTl

qu.odfoaulIl ejl

ad /¡ominem primum, profiao illud ejl

:

qua. die weritis,

mOTee moriemini ;

d'ou vient qtl'il eíl: écrit:

tejlamen–

mm afaculo: morte morieris. Genef.

11.

XV).

Aug. de

cÍyic. D ei, lih. XVI. cap. xxvi}. Eccli. XlV. xvii}.

La {ecdbde

allíanee

eíl: celle qtle Dieu fit avec

I'homme apres {on p 'ché, en hti promettant, nOI1-