ARE

pefanteur d'un f1uide , par le plus

0\1

le moins de

profondeur a laquelle le

~Iobe

defcend ; en li:>rte que

. le fluide dans lequel il delcend le moins bas

dI:

le plus

pe(ant ;

&

celui dans lequel il de(cend le plus bas,

le

plus léger.

En effer c'ell:une loi générale, qu'un corps pe(¡mt

s'enfonce dans un fluide, ju(qu'a ce qu'il occupe

dans ce fluidc la place d'un volume qui lui (oit égal

en pe(anteur: de-la il s'en(uir que plus un fluide efl:

den(e , c'efl:-a-dire, plus il efl: pe(ant, plus la partie

du fluide , qui (era 'gale en poids a l'

aréometre,

(era

d'un petir volume ,

&

par con(équcnt le volume de

fluide que

l'adomure

doit déplacer (era au/Ii d'au–

tant plus petit, que le fluide efl: plus pe(ant : ainíi

plus le fluide eíl: pe(ant , moins

l'aréormtre

doit s'y

enfoncer. 11 doit done s'enfoncer moins dahs l'cau

que dans le vin, moins dans le vin que dans

l'eau~

de-vie,

&c.

comme il an'ive en effet.

11 y a un autre

aréometre

de l'invention de M. Hom–

berg: on en trouve la de(cription fuivante dans les

TrarzfaCl.ph.

nO.

262.

A

,jig.

19.

efl: une bouteille de

vcrre ou un matras dont le col

e

B

efl: íi étroit, qu'u–

ne goutte d'eau

y

occupe cinq ou flX lignes ; a coté

de ce col ell: un petit tube capillaire

D

,

de la Ion·

gueur de íix pouces,

&

parattele au col

e

B.

Pour

remplir ce vaiífeall , on ver{e la liqueur par I'orifice

B

,

dans lequcl on peut mettre un petit entonnoir:

on venera julclu'a ce qu'on voye (orUr la liqueur

par I'orifice

D,

c'eíl:-a-dire, ju{qu'a ce qu'elle loit

dans le col

e

B,

a la haute!!r

e;

par. ce moyen on

aura toí'ljours le meme volume ou la meme quantité

de liquem;

&

con{équemment on pourra rrouver

par le moyen d'une balance, quelle ell:, parmi les

di/férentes liqueurs dont on aura remph cer

adome–

tre,

celle dont la pefanteur ablolue eíl: la plus gran–

de, ou qui pefe le plus.

II faur avoir c¡uelqu'égard

a

la fai{on de I'année ,

&

au elcgré de chaleur ou de froiel qui regne dans

l'air; car il

y

a eles liqueurs que la chaleur raréfie ,

&

que le froid conden(e beaucoup plus que d'au–

tres,

&

qui occupent plus ou moins d'efpace , felon

qu'il fait plus ou moins chaud ou froid.

Voye{

PE–

SANTEUR SPÉC1FIQUE, RARÉFACTION,

&c.

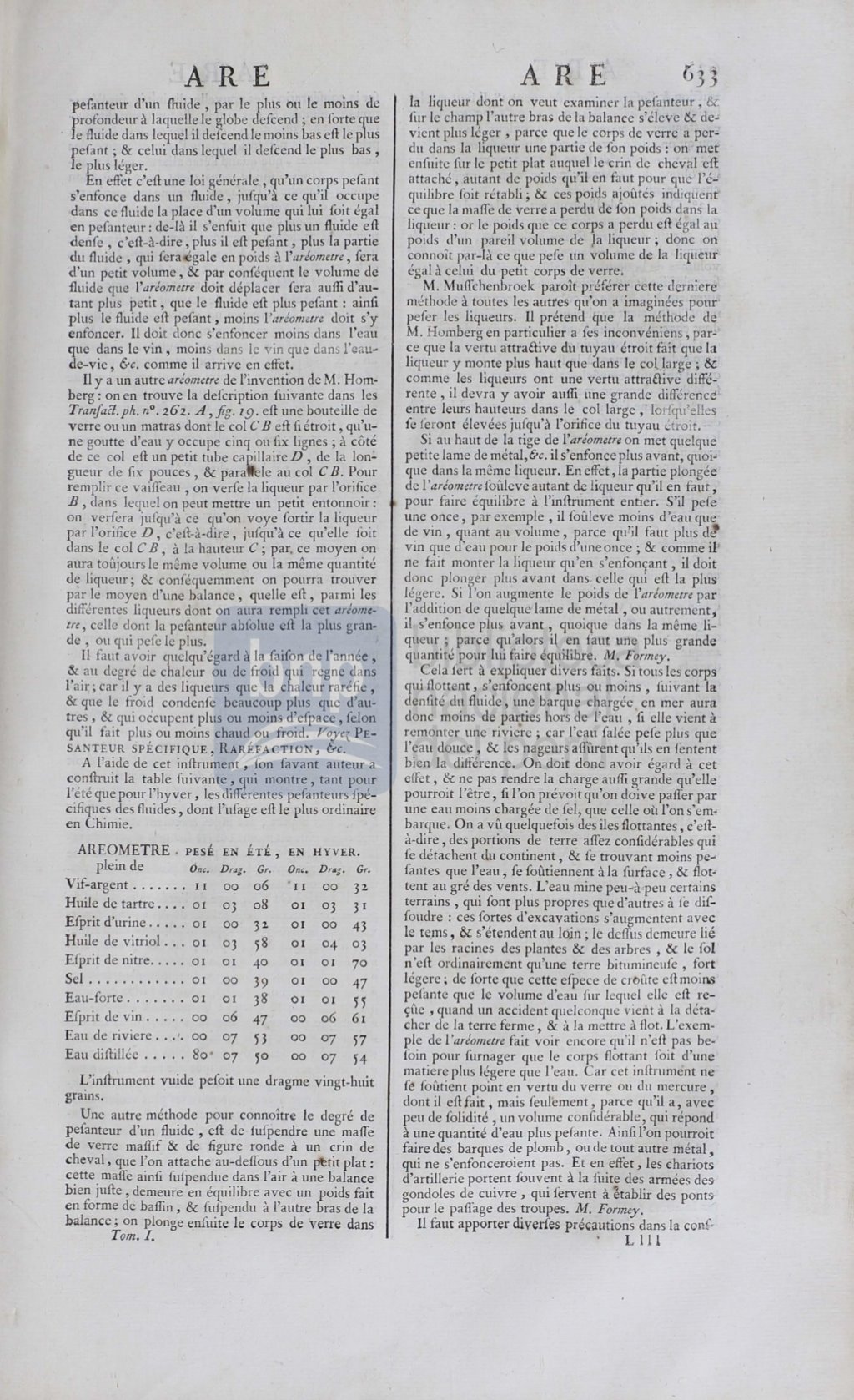

A I'aide de cet inll:rument, (on (avanr auteur a

confl:ruit la table fllivante, (IUi montre, tant pour

l'.été que pour l'hyver , les di/ferentes pefanteurs fpé–

clfiques des fluides , dont l'ufage eíl: le plus ordinaire

en Chimie.

AREOMETRE . PESÉ

EN ÉTÉ, EN

HYVER.

plein de

Onc.

Drag. Gr.

One. DrtJg.

Gr.

Vif-argent .......

II

00 06

II

00

J2.

Huile de tartre ....

01 03 08

01 03

3

I

E(prit d'urine . . . . .

01 00

3

2

01 00 43

Huile de virriol ...

01 03 58

01 04 03

Efprit de nitre.....

01 01 4 0

0 1

01

7

0

Se! .... ... .....

01 00 39

01 00 47

Eau-fortc .... ...

01 01

3

8

01 01 55

Efprit de vin . . ...

00 06 47

00 06 61

Ean de riviere ... '.

00 07

53

00 07 57

Eau difl:illée .... .

80 07 50

00

07

54

~'infuument

vuide pefoit une dragme vingt-huit

grall1s.

Une autre méthode pour connoltre le degré ele

pefanteur d'un fluide, eíl: de {uípendre une ma{[e

de verre mafTif

&

de figure ronde

a

un crin de

cheval, que l'on attache au-defious d'un

~tir

piar:

c~tte.

mafi"e ainu fulpendue dans I'air a une balance

bien Jufl:e , demeure en équilibre avec un poids fait

en forme de baffin,

&

{ufpendu

II

l'autre bras de la

balance; on plonge enfuite le corps de verre dans

Tom.

J.

ARE:

la liqueur elont on vcut examiner la pefanteur,

&

{nr le champ I'autre bras de la balance s'éleve

&

de–

vient plus léger , parce que le corps de verre a per–

du dans la liqueur une partie de fon poids : on met

en{uite fur le petit piar auquelle crin de cheval

cíl:

attaché , autant de poitls <¡u'il en faut pOUT que l'é–

quilibre (oit rétabli ;

&

ces poids ajoí'ltés indiquent

ce que la ma{[e ele verre a perdll de fon poids dans la

liqlleur:

01'

le poiels qlle ce corps a perdu ell: égal au

poids el'un pareil volume de Ja li'lueur; done on

connolt par-la ce 'lue pefe un volume de la liqueur

égal

a

celui du peot corps de verre.

M. Mu{[chenbroek parolt préf¿rer cette derniere

méthode

a

toutes les atltres qu'on a imaginées ponr'

pe(er les liqueurs. 11 prétend que la méthodc de

M. Homberg en particulier a fes inconvéniens, par–

ee que la vertu attraétive du tuyau étroit fait que la

liqueur y monte plus haut que dans le collarge ;

&

comme les liqlleurs on! une vertu attraélive di/fé–

rente, il devra y avoir aufTi une grande diIFúence

entre leurs hauteurs dans le col large, lor{(!u'elles

fe leront élevées jufqu'a l'orifice du Ulyau étroit.

Si au hauc de la rige de

I'aréometre

on met c¡uelqlle

petite lame de métal,&c. il s'enfonce plus avant, quoí.

que dans la meme liqueur. En effet, la partie plongée

de

I'aréometreíoí'tleve

autant

de

liqueur qu'il en faur,

pOllr faire équilibre

a

l'iníl:mment enrier. S'il pefe

une once, par exemple , iI foí'tleve moins d'eau qlle

de vin , quant

1\U

volumc, paree qu'il fauc plus d!

vin que d'eau pour le poids d'une once;

&

comme il

ne fait monter la liqueur qu'en s'enfonr;ant, il doit

done plonger plus avant dans. celle 'lui eíl: la plus

légere. Si I'on augmente le poids de

I'aréometre

par

l'addition de quel'luc lame de métal , ou aurrement

1

il s'enfonce plus avant, qnoique dans la meme li–

queur ; paree qu'alors

i~

en filUt une plus grande

quantité pour lui faite éc¡ui/.i.bre.

M.

Formey.

Cela fert

a

expliquer divers faits. Si tous les corps

qui flott nt, s'enfoncent plus ou moins , fuivant la

deníiré dll f1l1ide, une barque chargée en mer aura

done moins de parries hors de l'eau , fi elle vient

a

remonter une riviere ; car I'eau falée pefe plus que

l'eau douce ,

&

les nageurs a{[í'trent qu'ils en {entent

bien la diIFérence. On doit done avoir égard a cet

effet,

&

ne pas rendre la charge aufTi O'rande qtl'elle

pourroit l'ett'e, íi l'on prévoitqu'on

el~ive

paífer par

une eau moins chargée de fe!, que celle

011

I'on s'em–

barqueo On a vu quelqtlefois des ¡les flottantes c'efl:–

a-dire , des portions de terre a{[ez coníidérabies 'luí

fe détachent du contÍnent,

&

fe trouvant moins peJ

fantes que l'eau , (e foutiennent

a

la furface,

&

flot–

tent au gré des vents. L'eau mine peuJa-peu cerrains

terrains , qui font plus propres que d'autres

a{e

di(–

foudre: ces fortes el'excavations s'augmentenr avec

le

te.ms,

&

s'étendent au lo,in ;

le

deífus demeure lié

par les racines des plantes

&

des arbres ,

&

le fol

n'eíl: ordinairement qu'une terre bitumineufe , fort

légere; de (orte que cette efpece de croíhe efl:moins

pefante que le volume d'eau (ur lequel elle ell: re–

<tlte , quand un accident quelconqtle vient a la eléta–

cher de la terre ferme,

&

a la mettre

a

flor. L'exem–

pie de

I'aréometre

fait voir encore qu'il n'ell: pas be–

[oin pour furnager que le corp5 flottant (oit d'une

matiere plus légere que I'eall. Cal' cet inll:rument ne

fe fourient point en vertu du verre ou elu mercure,

dont

iI

ell: [ait , mais feulement, paree qu'il a, avec

peu de folidité, un volume confidérable, qui répond

a

une qtlantité d'eau plus pelante. Ainíi I'on pourroit

faire des barc¡ues de plomb, ou de tout autre métal,

qtli ne s'enfonceroient pas. Et en e/ret,

les

chariots

d'artillel-ie portent (ouvent

a

la lilÍte des armées de9

gondoles de cuivre , qui fervent

a

~tablir

des pont9

pour le pafiage des troupes.

M.

Formey.

11 faut apporter diverfes précautions dans la conf.

.

L 111